In tutti questi mesi non ho certo mai smesso di leggere ma soltanto di scrivere. A parte qualche sparuto articolo che il tempo il dovere o l’impellenza mi hanno fatto scrivere, di settimana in settimana diminuisce lo spazio sulla mensola della cucina dove tengo i libri che sto frequentando di recente. Il fatto che non abbiano cominciato a cadere dal bordo è dovuto solo al fatto che all’appello mancano tutti quelli restituiti in ritardo alla biblioteca, quelli restituiti alle persone che me li hanno prestati, quelli che per abbandono sono stati presi e riposti al sicuro sotto la polvere della mansarda. I recenti regali hanno causato un accumulo anche maggiore, i solleciti di restituzione si fanno più insistenti e da qualche parte dovrò pur cominciare, per smaltire gli arretrati. Il fatto di pubblicare quando mi pare sta diventando pubblicare mai. Per la gioia dei miei creditori comincerò non dai libri che gli devo, ma da uno che ormai da mesi è tornato a casa sua, in biblioteca. Scriverò di un libro che lessi tempo fa e di cui mi ricordavo neppure il nome dell’autore.

In tutti questi mesi non ho certo mai smesso di leggere ma soltanto di scrivere. A parte qualche sparuto articolo che il tempo il dovere o l’impellenza mi hanno fatto scrivere, di settimana in settimana diminuisce lo spazio sulla mensola della cucina dove tengo i libri che sto frequentando di recente. Il fatto che non abbiano cominciato a cadere dal bordo è dovuto solo al fatto che all’appello mancano tutti quelli restituiti in ritardo alla biblioteca, quelli restituiti alle persone che me li hanno prestati, quelli che per abbandono sono stati presi e riposti al sicuro sotto la polvere della mansarda. I recenti regali hanno causato un accumulo anche maggiore, i solleciti di restituzione si fanno più insistenti e da qualche parte dovrò pur cominciare, per smaltire gli arretrati. Il fatto di pubblicare quando mi pare sta diventando pubblicare mai. Per la gioia dei miei creditori comincerò non dai libri che gli devo, ma da uno che ormai da mesi è tornato a casa sua, in biblioteca. Scriverò di un libro che lessi tempo fa e di cui mi ricordavo neppure il nome dell’autore.

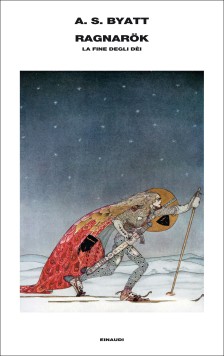

Questo sforzo di memoria però non è privo del suo fascino, perché questo libro racconta i ricordi d’infanzia della sua autrice e per farlo sceglie di usare anche la mitologia epica norrena, nel migliore dei modi possibili. Certo sarete d’accordo con me che se il blog si chiama Muninn, il corvo di Odino il cui nome significa proprio memoria, tutta questa operazione potrebbe smettere i panni della buffonata e assumere un’apparenza quasi seria, professionale e postmoderna. Ricordare i ricordi di una persona, che per ricordarli ha usato storie che sono care a entrambi. Io e la signora Byatt non ci incontreremo mai, credo, ma i libri molto spesso mettono in contatto le persone nei modi più impensabili.

A. S. Byatt ora è una famosa e rispettata scrittrice britannica. I suoi raffinati libri sono bestseller ed è anche ovviamente apprezzata come critica ed esperta di letteratura. Dico ovviamente perché il suo è un modo di scrivere che del rubare agli altri ha fatto una bandiera: alla fine puoi chiamare postmoderno un autore che ruba ad altri autori ma che mette in mostra il suo gesto. Ottima imitatrice di stili infatti, la scrittrice riesce a riprodurre con destrezza documenti di epoca vittoriana o frammenti epici scandinavi. Un tempo però è stata una piccola ragazza magra, che con la madre (e una sorella di cui non parla mai) si rifugiò in campagna durante la guerra, mentre i tedeschi bombardavano Londra ogni giorno e il padre volava sopra l’Africa settentrionale, forse ancora vivo, forse già morto.

È questa bambina sola, a cui la colta madre regala un libro di racconti sui miti nordici, che attraversa le colline inglesi lungo stradine sterrate, lungo i cui bordi, tra le fessure dei muretti a secco, nelle zone umide o sotto certi alberi, crescono piante aromatiche e si muovono insetti, descritti con la precisione del loro nome scientifico, appena usciti dal manuale di botanica che la ragazzina sfoglia con altrettanta passione. La bambina, per non pensare al crudele destino che attende il padre in guerra si rifugia nella natura e nelle pagine del mito, dove trova conforto nel caotico tempo di Odino e dei suoi figli, destinato a collassare su se stesso durante il Ragnarock, la fine del mondo, a cui non possono porre rimedio perché loro stessi sono causa di esso.

Lei legge il libro per se stessa e lo rilegge per noi, raccontandoci di come il mondo fu creato da una vacca che leccava il sale sull’orlo del gorgo primordiale e di come nacquero i fiumi e le montagne, dal corpo di un gigante. Racconta del re di tutti gli dei, che ha ottenuto la sua saggezza a costo di grandi sacrifici e delle imprese bellicose dei suoi numerosi figli e sudditi. Racconta di Loki, il mutaforma, la fiamma, l’ingannatore. Amico e nemico, causa della fine del mondo solo perché vuole difendere i suoi mostruosi figli, generati con una altrettanto mostruosa consorte. Ma l’obiettivo della Byatt non è cercare di spiegare da dove arrivano questi dei: se sono forse i nomi di antichi guerrieri indoeuropei che combatterono antiche guerre dimenticate o se sono riflessi dei nostri istinti universali. Il suo obiettivo era trovare conforto e per farlo è entrata in quel mondo e in quelle storie, condannate ad una fine certa e ineluttabile e ad un eterno ritorno. Ha cominciato a raccontare anche lei, rubando il suono alle parole di popoli estinti, per esplorare zone della storia rimaste oscure, trattando la materia epica nel solo modo possibile, inventandone altra. Con gli stessi ritmi, accenti e vocali con cui ci parla di Fimbulvetr, l’infinito inverno, o della morte di Yggdrasil enorme frassino che sorregge i mondi, la Byatt ci parla del possente albero marino di alghe dove vivono gli dei del mare e dell’enorme serpente che lo divorerà alla fine del mondo. Così la storia di quella piccola bambina ha preso il suo posto in mezzo a quella degli antichi bardi, imitando i suoni dei loro nomi e dei loro tristi destini. Così infine ha scritto dell’epica, giusto qualche anno dopo il secondo millennio Avanti Cristo.

Tra poche settimane tornerà il Giorno della Memoria, memoria di ciò che è accaduto e non deve più accadere. Come di consueto, verrano pubblicati libri nuovi, verranno ripubblicati libri vecchi. Incontri spettacoli e film. Alcune buone cose, altre molto meno. Qualcuno litiga già per

Tra poche settimane tornerà il Giorno della Memoria, memoria di ciò che è accaduto e non deve più accadere. Come di consueto, verrano pubblicati libri nuovi, verranno ripubblicati libri vecchi. Incontri spettacoli e film. Alcune buone cose, altre molto meno. Qualcuno litiga già per

Se Ian McEwan in persona non trova giustificazioni convincenti per difendersi dalle accuse di oscenità, morbosità, cinismo e sessualità deviata, non vedo come la mia penna infinitamente meno felice possa dargli man forte. C’è da dire però che lo scrittore non le cerca neppure, queste giustificazioni. E neppure all’interno

Se Ian McEwan in persona non trova giustificazioni convincenti per difendersi dalle accuse di oscenità, morbosità, cinismo e sessualità deviata, non vedo come la mia penna infinitamente meno felice possa dargli man forte. C’è da dire però che lo scrittore non le cerca neppure, queste giustificazioni. E neppure all’interno